La partition

Frédéric Mathevet : Comment investis-tu la partition ? Qu'est-ce que la partition pour toi ?

Colin Roche : Pour moi, la partition est le médium écrit entre une pensée et l'interprète d'une pensée. C’est donc un transmetteur de pensée. L'énorme avantage et l'énorme lecture qu'on en a, c'est que la transmission de pensée se passe d'un mort à un vivant. Déjà à la source. Dans le médium partition, il y a déjà cette pensée de la mort, de la transmission au-delà de soi. Au-delà de sa propre vie. C'est une question fondamentale quand on pose un écrit. Alors peut-être qu'aujourd'hui les choses sont un peu différentes parce qu'il y a l'enregistrement qui est aussi un médium de transmission. Ceci dit, j'ai un rapport très classique à la partition et j'ai toujours pensé qu’il y avait d'abord tout un travail, toute une philosophie relative au fait de poser sa pensée par écrit, d’arriver à utiliser le papier, la page blanche, comme une architecture de sa pensée. Et ensuite, tout logiquement, et c'est le travail que je fais depuis vingt ans, il faut à un moment dépasser ce qu'est la partition, historiquement, culturellement, pour qu'elle représente, comme médium, une véritable pensée qui soit transmissible à l’interprète : qu'il comprenne au-delà des notes, au-delà de ce qu'il a appris à faire, que ce soit une sorte de source dans laquelle il va poser son savoir-faire et son imagination et se laisser imprégner par une pensée poétique ou une pensée grammaticale, toute forme de pensée qu'on arrive à cristalliser.

FM : Est-ce que le papier influe sur la pensée au moment de l'écriture ?

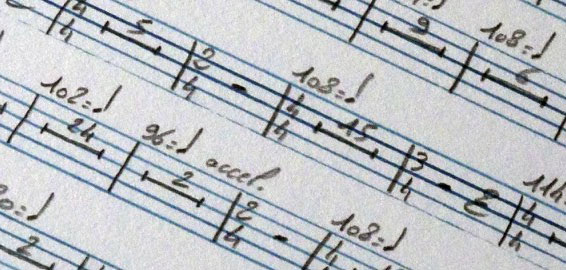

CR : Énormément. Tout bêtement, tant que graphiquement la page ne ressemble pas à sa pensée… Je sais ce que je veux dire, mais je sais bien que la page, plastiquement, va entraîner une autre façon de penser. Si je reprends les exemples de mes premières partitions, je me rends compte de ce que je voulais faire, je savais ce que j'attendais, mais je me rends bien compte que graphiquement, (pour tout un tas de raisons, qu'elles soient d'ordre graphique avec un logiciel ou avec ce qu'on écrit à la main) la pensée reste bloqué derrière un signe. Or il faut, quand je regarde la partition, qu'elle soit belle, mais au sens où elle laisse passer quelque chose de ma pensée. Et parfois ça se joue sur la courbe de la croche ou l'espace qu'on va pouvoir laisser, ou encore comment la partition semble respirer. Et tout ça, ce sont des choses auxquelles on pense pendant qu'on écrit. Il m'arrive d'écrire deux fois, trois fois la même chose, parce que graphiquement, je pense que ça ne représente pas ce que je veux dire ; et c'est là où la grammaire musicale est à la fois incroyable et aussi complètement fermée, c'est-à-dire que les signes ont a priori beaucoup plus de profondeur et d'enfermement que ce qu'on veut leur faire dire. Et donc même si on écrit un La croche, on induit déjà trop de choses : il faut quasiment l'épurer pour arriver à rendre cette hauteur de son et cette durée exactement ce qu'on veut qu'elle soit, et non pas ce qu'elle est. C'est très complexe.

FM : Comment se passe le moment de l'édition de la partition où il y a un écart incompressible entre l'écriture manuscrite et le multiple à venir ?

CR : J'ai un éditeur maintenant qui est très très ouvert. Donc si je lui demandais de faire ça sur fac-similé, ou d'y inclure des photos, ou d'y inclure des extraits de mes carnets de travail où il n'y a que des phrases, il le ferait.

Le journal

FM : D'ailleurs la question du carnet de travail est importante pour toi.

CR : Pour moi la question des carnets préside à tout, c'est-à-dire qu'elle est la forme de mon travail. Elle en est la structure-même. Il n'y a pas de structure à proprement parler, la seule chose qui agence les sons entre eux, c'est d'un jour à l'autre, la façon dont je vais les faire évoluer et apparaître dans mon carnet. Donc il n'y a pas de forme, si ce n’est celle du journal. Plus j'avance, plus c'est cette forme qui m'importe comme structure de mémoire. La partition est viciée à partir du moment où le journal n'apparaît pas, et si cette forme-là n'est pas aussi pensée par l'éditeur.

FM : Que trouve-t-on dans ce journal ?

CR : On trouve à peu près tout puisque la plupart du temps, je note par exemple un doute, donc c'est très littéral. "22 juin : Je pense qu'il faut rester à une version de calques successifs." par exemple. Je suis en train de travailler sur une pièce pour piano qui s'appelle L'étale (ou la mer silencieuse) sur laquelle j'ai travaillé par couches successives. Donc là, ce n'est pas tant un problème de forme en journal, mais on voit dans le journal que ce sont des calques qui jusqu'à hier soir devaient être mis en ordre sur la partition. C'est à dire, avoir une durée puis aller placer là tel élément, là un autre… Si ce n'est que je me suis dit finalement que ça n'était pas représentatif de ce que je voulais. L'étale de mer est un moment très particulier qui est à la fois posé, mais jamais identique, et je veux donc proposer à mon éditeur de publier non pas une partition qui, au niveau temporel irait de 0 à 10 minutes, mais qui serait une succession de feuilles, et donc de moments que le pianiste va incorporer les uns dans les autres. Petit à petit. Cela apparaît dans mon journal comme pensé et il faut que j'arrive à le reproduire sous la forme de la partition pour qu'ensuite l'interprète se plonge dans la partition non pas en se disant "Voilà ce que j'ai à jouer.", mais plutôt "Oui écoutez l'étale de mer, c'est un moment où on a l'impression qu'il y a des couches comme ça qui se rajoutent les unes sur les autres." La première écoute, la première minute d'écoute n'est pas la dixième. Non pas parce que la mer a bougé, mais parce que l'écoute a changé. L'écoute s'est globalisée. Donc dans la partition, et dans le travail de l'interprète, la première chose qu'il doit faire c'est avoir conscience de ces couches d'écoute successives. L'interprète doit travailler comme ça pour qu'au final il puisse rendre à l'auditeur cette forme-là. Elle est à la fois dans ses gestes, dans son rapport à la partition puisque ça compte énormément quand on écoute un interprète et qu'on voit sa partition. Même si on la voit de loin, on regarde où il en est, par rapport au début, par rapport à la fin, à quoi ressemble un peu la page, quand est-ce qu' il la tourne… Tout ça, c'est des questions d'écoute. Et je veux que l'interprète soit dans cette position-là, de pouvoir rendre aussi, par rapport à la problématique de la pièce, ce rapport à ces pages ou à leur absence.

FM : Tout ça va être proposé en avant-propos ?

CR : Je vais expliquer ça dans la partition. Il y aura des textes explicatifs de ce que j'ai fait. Comment je construis tel motif, comment je le transforme… Est-ce que je le transforme ? À quel moment ? Où est-ce que je vais aller chercher des extraits de la Mer de Debussy ? Qu'est ce que je fais d'un moment de silence ? Qu'est ce que je fais des moments où je ne joue pas les motifs ? Qu'est ce que je fais avec mes pieds ? Et c'est tout ça que l’interprète doit construire. Pas en travaillant d'abord la main gauche et ensuite la main droite. Mais justement en remplissant son piano de ces couches successives. Je dois donc proposer ça, non pas comme quelque chose de fini, mais comme quelque chose qui amènerait à penser cette écoute par couches successives, par ouverture de l'écoute.

FM : Pour bien comprendre, cette partition sera faite de calques?

CR : Je ne pense pas que ce seront des calques. Non, ce seront des feuilles séparées, mais sur lesquelles l'interprète ira piocher telle ou telle chose, les unes sur les autres. Il aura tout devant lui. Il saura ce qu'est que ma pensée d'une petite vague par exemple, et il saura comment la faire évoluer. J'utilise par exemple des travaux d'une plasticienne qui a peint une série, Written on the Sky. Ce sont des des gouttes d'encre qu'elle a posées sur des portées, de manière très intuitive, sans être musicienne. J'ai pris toutes ces planches, j'en ai refait de la musique et ce sont maintenant 24 petites constellations qui sont là, que je pose, que l'interprète aura avec lui et qu'il va poser à l’endroit et à l'envers, sur sa mer au fur et à mesure de la partition. Il sait qu'il en a 24 à placer et il les place quand il veut. De la même manière, il dispose de fragments de la Mer de Debussy qui sont assez effacés, mais qui vont apparaître de manière très reconnaissable. Toutes ces choses-là, il va les mettre les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Il va faire son étale et ça ne sera jamais la même.

L’étale de mer

FM : Peut-on dire que cette interprétation est une performance ?

CR : Oui et non. L'interprète a tellement de matière. Elle n'est juste pas posée de manière linéaire, elle est là devant lui. Il faut qu'il lise le journal de ce que j'ai voulu faire pour comprendre pourquoi elle est écrite comme ça, c'est ça qui est important. Ce n'est pas du tout pour faire de la musique par motif comme la musique ouverte dans les années 1970. Je m'en fous ! Ce qu'il faut c'est qu'il se dise que ça n'aurait pas pu être écrit autrement.

FM : Le temps de la pièce est-il fixé ?

CR : 8 à 10 minutes, à peu près. C'est ce qui m'a été demandé ici, et ça me va tout à fait. Le moment de l'étale, c'est justement un moment tellement abstrait qui dure entre zéro seconde et une vingtaine de minutes, c'est le moment où on est, soit à haute mer, soit à basse mer, surtout pour l'océan, au moment où l'eau ne monte plus et ne descend plus. Un moment où a priori il n'y a plus rien, sauf qu'il y a encore énormément de choses qui se passent. C'est très drôle parce qu'on entend même les huîtres chanter.

FM : Quelles sont les autres étapes de ton processus de travail qui accompagnent le carnet ?

CR : Ce que j'aime quand je pars sur un sujet — c'est toujours un sujet, un objet, quelque chose de très commun — c'est de ne pas du tout savoir ce que je faire. A priori je ne sais rien. Je sais vaguement qu'on m'a demandé une pièce pour piano d'une dizaine de minutes. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai en tête, c'est-à-dire comment à un moment je vais faire croiser ces choses-là. Mais en essayant de ne plus rien savoir du piano pendant un moment, de ne même plus me poser cette question-là, et de découvrir, candide, tout ce que ça peut créer d'accumulation poétique, même parfois, non pas scientifique parce que je ne vais jamais jusque là, mais d'essayer de comprendre la chose un peu en profondeur et surtout de voir là où moi ça me tiraille, là ça me donne envie d'aller, comment ça va rebondir, les gens que je vais croiser, les images qui vont revenir. Laisser vraiment les choses comme ça, se remplir. Ce qui fait que ce sont des processus très longs. Par exemple, pour prendre une image toute simple, ça fait une dizaine d'années que, lorsque je suis face à la mer, je fais une photo qui est tout le temps la même : une photo en paysage où il y a une moitié de mer, une moitié de ciel. J'ai rencontré la photographie de Sugimoto et ses Seascapes — c'est absolument merveilleux — il y a longtemps : c'est un peu ça avec un procédé et une philosophie complètement différente. Donc ça faisait dix ans que j’accumulais des photos comme ça, juste pour moi, et quand j'ai travaillé sur l'étale, c'est-à-dire ce moment où il n'y a plus de mouvement de la mer, je me suis dit tout de suite qu’il fallait que je revienne à ces photos. Chez moi, j'ai imprimé ces photos et j'en ai fait un mur entier. Un mur entier de mers complètement différentes, depuis les mers du nord de la Finlande jusqu'à la Méditerranée. Et je les regarde ces moments où elle a l'air complètement plane, qui sont des moments qui peuvent nourrir quelque chose. Mais je ne sais pas quoi a priori.

Le volet

FM : Il me semble que tu avais raconté quelques choses de similaire à propos de l'écriture de Le volet en jalousies, mais cette fois à propos de prise de son. Peux-tu revenir sur l'écriture de cette pièce et sur la rapport que tu entretiens à la "prise de son"?

CR : J'avais demandé à Simon Artignan, un plasticien avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années — donc on se connaît parfaitement — d'enregistrer son volet : il avait un beau et vieux volet breton et j'en avais souvenir, dans un endroit très silencieux. Évidemment, Simon est incapable d'ouvrir et de fermer un volet sans qu'une pensée poétique ou une pensée dramaturgique apparaissent. Cet homme met de la poésie partout, même lorsqu’il prépare une omelette. Je m'en doutais, et à l'écoute de l'enregistrement qu'il m'a envoyé, la structure était déjà là : sa façon d'ouvrir, de fermer son volet, de jouer avec les différents sons, comment il allait les chercher…Et puis à un moment de l’enregistrement, il y a la cloche de l'église qu'on entend au loin. Je me suis dit que c’était trop beau et que tout le reste serait superflu… Il n'y avait qu’une chose à faire, retranscrire ce qu'il venait de m'offrir, et qui arrive au bout de mon protocole de travail. De mon côté, j'avais déjà réfléchi à pas mal de choses ; j’avais transcrit les sons de volet. J'avais essayé d'imaginer à quoi ça se rapportait, mais disons que ça arrivait à un moment où j’étais prêt à entendre que ce n'était peut-être pas à moi de structurer cette pièce.

FM : Il y a deux types de retranscriptions ici. Entre le volet et l'étale de mer, il ne s'agit pas du même processus de retranscription ?

CR : Absolument. Je suis allé enregistrer l'étale de mer en face de ma maison au Croisic. J'y suis allé toutes les nuits parce qu'il y avait moins de bruit. Et puis j'ai commencé à me dire que j'avais une structure qui m'était donnée par ce moment d'enregistrement, que je pouvais tout à fait utiliser. Mais ce qui m'avait le plus fasciné, c'était que le moment était exactement toujours le même : la même mer, au rocher près, où je m’asseyais, mais il ne se passait jamais la même chose et il n'y avait d’ailleurs pas de raison qu'il se passe toujours la même chose. Poser sur la partition ce moment, poétisé à travers mon savoir-faire et tout ce que j'avais pu produire, ça n'avait alors pas vraiment de sens dans ce travail-là. La mer fait ce qu'elle veut et mon écoute se promène chaque fois différemment. J'ai cette liberté-là de proposer à l'interprète de rentrer de cette façon-là dans ce qu'il va devoir faire. Je ne suis pas obligé, j'aurais pu fixer les choses : mais je trouve que cela aurait raidi ce moment. Et donc l'interprétation se pose, elle, à un autre endroit, dans le cadre de cette pièce. Pour Le Volet en jalousies, il s'agissait d'une commande : une pièce pour deux percussionnistes et un accordéon. Ce n’était quand même pas gagné parce que c'est un instrumentarium assez étrange. Mais j’ai eu l'idée du volet après l'instrumentarium. En général, j'ai toujours des moments où je cherche de possibles sujets futurs. Il y a un moment où je me dis que je suis prêt, et que c'est là que je veux aller. Alors, il y a beaucoup de poèmes de Francis Ponge qui se mettent à tourner dans ma tête, que je lis et relis, me disant qu’un jour, j'en ferai quelque chose.

La table

FM : Pourquoi Francis Ponge te parle autant ?

CR : D'abord, c'est un immense poète, mais je pense que j'avais en germe ce travail sur l'objet neutre, d'abord pour les incidences politiques que cela revêt dans un engagement artistique. Essayer de poétiser le petit, celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne regarde pas, celui qu'on n’entend pas. C'était déjà un sujet pour moi, sorti de Sciences-Po. Je m'étais dit que si je devais faire de la musique, il fallait que je trouve un ancrage politique ; ne pas faire de choses vides de sens et de sens politique. Ceci dit, il ne faut pas se tromper sur ce qu'est que le rapport entre création artistique et politique, et il fallait que je trouve mon endroit. Et pour moi, Francis Ponge, c'était absolument parfait de ce point de vue là. Le deuxième élément, c'est que j'avais tendance à avoir, non pas un désintérêt, mais un intérêt tout relatif, pour ce qu’était la structure. Je suis fasciné par les structures, de Beethoven, de Bach et des autres évidemment. Mais je ne me voyais pas réfléchir là dessus, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Par contre, la dimension d'atelier d'artiste, donner l'impression d'avoir les oreilles dans l'atelier, donc dans la fabrique, ça m'a toujours passionné. Quand j'ai commencé à essayer de composer, je me suis dit qu'il fallait rendre compte de ce qu'était l'atelier, la fabrique. Et quand j'ai croisé la poésie de Ponge, non pas dans Le Parti pris des choses, mais dans La Rage de l'expression, on voyait la fabrique poétique à l'oeuvre. Je me suis dit que j'avais, en fait, trouvé ma Bible, autrement dit celui qu'il fallait que je suive, d’une autre façon. Ces deux grands axes qui reviennent sans cesse dans mon travail font que Ponge y est central. Le journal, c'est l'atelier.

FM : D'où l'intérêt de le faire figurer dans les partitions. Mais ne le retrouve-t-on pas autrement dans d'autres de tes projets ?

CR : Il y a deux ans, ça a pris une autre forme encore plus évidente, quand j'ai commencé à intégrer le silence comme marque de ma présence. L'idée de départ était la suivante : puisque mon travail est celui d’un journal permanent et que j’y rends compte du plaisir, de la difficulté de ma présence humaine dans la fabrique, puisque même la présence de ma vie privée transparaît dans cette fabrique, que tout est donc complètement poreux, les œuvres sont de plus en plus imbriquées dans ma vie et dans ma façon d'être : ne pas parvenir à travailler ou être secoué par un enthousiasme amoureux, tout ça devient une seule et même chose. Je me suis rendu compte que, si je m'en tenais même à ce que j'étais en train de faire — c'est à dire et faire éditer des bouts de mon journal au fur et à mesure sous forme de partitions —, ça ne rendait pas vraiment compte de ma présence pensante à la musique. Et qu'au final j'allais mourir, j'allais aller au bout de mon travail sans avoir pu rendre compte vraiment, plus en profondeur de ma difficulté, en particulier quand je suis à la table, à ne pas écrire la moindre note. Il m'arrive d'avoir deux semaines sans qu’il n’y ait rien dans mon journal qui vienne étayer le fait que j'étais à la table, mais que rien ne se passe concrètement sur le papier. Tu es là, devant ta page, et il se passe tout à la fois beaucoup de choses et il ne se passe rien ; il ne se passe rien sur le papier. Et c'est ce que j'ai voulu matérialiser. Si on prenait une image, la vie d'un compositeur rapporté à sa musique, celle-ci va représenter des petits points sur une gigantesque portée qui va du moment où il a décidé de commencer à écrire jusqu'au moment où il va mourir. C'est infime, par exemple, le temps d'écriture par rapport au temps de la pensée. Et je voulais trouver un moyen de le matérialiser. Après l'avoir réfléchi, j'ai construit un système qui fait que quand je suis à la table, tant que je n'écris pas de musique, mais que je la pense, j'écris le silence du fait de ne pas écrire de musique, qui est rapporté schématiquement à mon battement cardiaque, c'est-à-dire à ma présence à la table. Parce que le cœur est finalement très rattaché à ma présence physique, mais aussi à toutes les émotions qui peuvent me traverser.

Silences

FM : Comment envisages-tu de communiquer ces partitions de tes silences ?

CR : Pour le moment, elles ne sont pas à jouer. Il se trouve que dans une partie d'entre elles, la musique advient. C'est-à-dire qu'il y a des petites cellules qui apparaissent au milieu du silence et qui sont des choses qui font partie de mon travail. Tout cela est repensé en permanence, je ne sais pas du tout ce que ce sera dans dix ans mais, en tout cas, je sais qu'il m'arrivait d'écrire et d'avoir tout mon journal qui était sur ces partitions-là, qui était quasiment rempli de silence et, de temps en temps, il y avait une phrase ou quelques secondes de musique. Mais ramenée sur l'intégralité de la page, au temps que j'avais passé sur cette page, la proportion silencieuse est immense. Pour le moment, ça a aussi pris la forme d'une performance où j'arrive sans idée préconçue sur ce que je vais faire, avec l'idée que je vais essayer d'écrire de la musique, sur 12 heures, 24 heures ou plus. Essayer d'écrire de la musique sachant qu'un interprète est avec moi, mais que tant que je n'écris pas de musique, j'écris le silence qui passe. Ça, c'était une première performance qui a donné quelques secondes de musique. Mais ce qui est intéressant, c'était ce rapport complètement disproportionné entre le fait d'essayer de penser la musique, d'avoir l'interprète prêt à jouer comme ça, devant les gens, au fur et à mesure que la musique s'écrit, et moi face à ma difficulté, ma lenteur. Ça n'est qu'une reproduction de mon quotidien. Dernièrement, on m'a aussi appelé pour faire cette performance, mais en faisant d'une certaine façon le don de ma personne.

On m'a demandé de faire silence pendant six jours et six nuits, donc d'écrire ce silence. Je pouvais bien penser la musique, je ne pouvais pas l'écrire, il fallait simplement que je vive dans le silence et que je remplisse ce lieu du silence de ma présence. C'était une très belle expérience, en particulier parce que ça m'a permis de poser beaucoup de choses sur ce processus et sur mon rapport au silence. Alors je n'avais pas le droit de parler, mais ça c'était presque un épiphénomène, ce n'était pas le plus intéressant. Ça m'a permis quand même d'avoir déjà une écriture de la nuit, de silence de mes nuits. C'était la première fois que je le faisais. J'ai écrit dans des situations de stress énorme. Mais du stress produit par la fatigue, par l'absence, par l'accident… À certains moments, tu as une espèce de transfert dans ta page, vu l'état de fébrilité dans lequel j'étais au bout d'un moment, pour mille et une raisons. Je voyais la page se faire. Je voyais les accidents, par exemple une rature, de l'encre qui ne se dépose pas au bon endroit… Et le cœur réagissait en permanence. Et je regardais les pages, les rapportais à leur nombre, à leur durée, à leur taille. Il y a des pages qui sont souffreteuses, et ça se voit. Tu vois l'écriture qui change, tu vois le coeur qui s'emballe : parce que tu es en train d'écrire, que tu viens de faire une rature. En fin de journée, tu sens que cette rature, qui était par exemple en rouge sur la deuxième page, arrive trois fois sur la même page. C'est une page d'un mètre de haut, mais quand même, elle semble scarifiée. Et tu vois le cœur qui commence à grimper, tu es en train d'écrire à quelques minutes de distance, en fin de journée, ce coeur qui bat à 120 ou 130 alors que tu es assis. Et plus tu l'écris, plus tu es dans une espèce de panique que tu n'arrives plus à calmer. Comme le temps ne s'arrête jamais, il faut une maîtrise que je n'ai pas, je ne dis pas qu'elle est incroyable, mais en tout cas je ne l'ai pas, et arriver à faire retomber le stress, refaire le vide. Tout en sachant qu’écrire du silence n'est pas du vide, c'est quelque chose de très plein parce que c'est le silence en toi. C'est une présence énorme.

FM : Comment procèdes-tu pour écrire ce silence?

CR : J'ai fait développer un petit boîtier sur lequel mon coeur est branché et qui transforme tout ça en signal. Il passe ensuite par le logiciel Max et un patch que j'ai fait développer, pour avoir une application qui transforme ma pulsation cardiaque en nombre de mesures de silence relatif au tempo de mon cœur. Et je reçois, quand je le demande, une sorte de synthèse sur ruban millimétré, le ruban des électrocardiogrammes qui me donne les indications de nombre de mesures cumulées avec une pulsation cardiaque donnée. Tout est réglable, et j'ai trouvé un niveau qui convient et qui me permet de travailler, pas tout à fait en temps réel, mais en tout cas sans trop de décalage. Pour la nuit, j'ai un capteur, qui enregistre toute la nuit et qui, avec un autre logiciel, produit aussi ces rubans de silence.

FM : Et le matin, tu devais rattraper ton silence ? Écrire le jour le silence de tes nuits ?

CR : Oui, si ce n'est que la nuit le cœur est beaucoup plus stable. Écrire le silence à 56 battements par minute, c'est très agréable. C'est rassurant, en fait. Puis tu vois les moments pendant lesquels tu rêves puisque le cœur s'emballe un tout petit peu. Enfin, c'est sur un temps finalement qui est long, mais qui se rattrape assez vite. Tu écris plus vite le tempo du moment où tu dors que la somme des tempi de ta journée.

FM : à quoi ressemble l'atelier de Colin ?

CR : C'est le chaos ! Il y a deux tables. Une table que j'essaie de garder vide pour y mettre mes pages. Il y a une table où il y a un ordinateur, un casque, des papiers divers, des photos, des livres, des partitions. C'est un énorme amoncellement. Je le range après ou juste avant de terminer une pièce. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut être compulsif, une façon de dire “Ça y est, tout ça, tu peux commencer à le ranger, ça prend forme.” En tout cas, je ne peux pas dire que ça soit très ordonné.

Les nombres

FM : On connaît le lien très fort que tu entretiens avec Francis Ponge, mais y a-t-il d'autres artistes qui nourrissent ton travail ? Les partitions par exemple qui t'ont marqué?

CR : Il y en a beaucoup. Des partitions qui m’ont marqué : Grisey, Lachenmann, Sciarrino… Il y a aussi les partitions de Vadim Karassikov par exemple, qui fut pour moi une révélation graphique. C'est un homme qui écrit quand même globalement de la musique avec des nuances entre ppppp et ppppppp, d'une grande complexité ; et dont l'éditeur est incapable de t'envoyer la moindre trace sonore puisque le résultat est inaudible. Mais elles sont belles. Il n'écrit presque rien, mais avec une telle qualité, que même pour l'interprète qui va produire cette absence de son ou ce rapport disproportionné entre le geste et le résultat sonore, c'est tout un monde. Je ne sais pas dans quelle mesure l'interprète arrive à transmettre ça à l'auditeur. Mais en termes de partition, c'est parmi les plus belles que j'ai vues de ma vie. Mais pour revenir sur les autres artistes qui m'inspirent, il y a quand même Roman Opalka, qui est devenu très central. Je suis fasciné par la pensée et les films de Robert Bresson ; longtemps fasciné aussi par Nathalie Sarraute et par l’idée des tropismes. En particulier dans ses pièces radiophoniques Pour un oui ou pour un non et Le Silence, sur la problématique de l'artiste, de l'incompréhension, de l'incommunicabilité. Je trouve ça lumineux.

FM : C'est quoi la suite ?

CR : J'ai déjà des commandes à honorer. Je veux aussi continuer ce travail sur le silence qui est un travail de performance. Pendant cette résidence de six jours et six nuits, j'ai terminé le premier livre du Livre des Nombres — c'est le nom de cette performance, plutôt de ce processus. Le livre des Nombres se rapporte à Nombres, un des cinq premiers livres de la Bible. Je ne suis pas croyant, mais la Bible reste quand même un texte central dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à penser à l'idée d'un Livre des nombres, ce livre de tout le temps où je n'écris pas, j'ai commencé à nommer chaque feuille "Nombres" au pluriel. Nombres 1, Nombres 2, etc. Lorsque je suis rentré dans cette galerie pour cette résidence, un protocole d’entrée dans le silence avait été fixé par le curateur : il était un peu particulier et il m'a ramené tout de suite à la Bible. Et je me suis rendu compte que si je tenais mon rythme, j'allais aller jusqu'à la 54e feuille de mon Livre des Nombres. Or, dans le premier chapitre de Nombres dans la Bible, il y a cinquante-quatre versets. Et forcément, comme je remplissais mes feuilles toute la journée, ma pensée est intégralement habitée par ce projet. Dont le nombre 54 s'est imposé comme un moment où j'allais terminer cette résidence, en ayant amassé énormément de pensée autour du projet, et qu’il serait le dernier de mon premier livre. Avant de rentrer dans le livre 2, il était important d'avoir ce temps pour essayer d'aller plus profond et de savoir exactement ce que j'allais garder, ce que j'allais épurer et comment j'allais attaquer la prochaine étape.

FM : Ce premier livre, on peut le consulter ?

CR : J'ai photographié chacune des 54 pages. Certaines ont déjà été vendues. D'autres en sont encore dans mon atelier. Elles ont leur existence de papier.

FM : Tu n'envisages pas d'en faire un livre ?

CR : Pour le moment je n’en sais rien. Peut-être. Je n'ai aucune idée de ce que ça va devenir parce que ce n’est pas vraiment la question pour le moment. Je vais d’abord continuer le travail. Je vais le faire à Moscou en septembre. On doit faire à nouveau la performance en octobre à Paris. On va certainement fêter les deux ans de ce projet que j'ai d'abord monté avec un ami, Jacopo Baboni Schilingi qui travaille la partition de manière complètement différente. Après les prémices de la pensée remontent beaucoup plus loin. Je sais qu'on va continuer à le faire en performance, que je vais continuer à le travailler. Je continue à l'étendre puisque j'y ai ajouté Le registre : une sorte de volume où je rapporte chaque journée de ma vie, sauf le moment où je dors, à un tacet. Une accumulation de toute ma journée avec un battement cardiaque moyen et que je liste comme ça tous les jours sur une même page pour le moment. Je ne sais pas du tout ce que vais en faire, je vais voir, ce sont des expériences : voir si ça prend corps ou si c'est purement artificiel. Je ne pense pas que les phases créatrices puissent être continuelles. Je pense vraiment qu'il y a des avancées importantes et des moments où il faut laisser sédimenter un peu les choses. Ce qui fait qu'il y a des grandes phases où je n'écris pas. Il y a des moments de la vie que tu traverses où tu es dans l'incapacité d'écrire ou de vraiment penser en profondeur, mais ça permet quand même aussi de laisser sédimenter. Et il se trouve que cette entrée dans le Livre des Nombres, dans ce rapport matérialisé au silence, est aussi un moment où j'ai commencé aussi à travailler, dans une période où je n'étais vraiment pas bien, sur mon rapport à Opalka… des sortes de comptages de nombres. C'est un projet qui s'appelle Roman au miroir (Sisyphe à ma table) que je fais en concert parfois. Il y a aussi mon travail autour de la poétique de Ponge. Il y a deux ans, j'ai fait initier des études sur Bresson. Ce sont des partitions de geste : les sons sont la résultante du geste, j’ai écrit chaque geste, et non pas la résultante sonore. Tout ça a été initié ces deux dernières années, pendant lesquelles je suis parti dans beaucoup de directions différentes. Je sens bien que je suis un peu écartelé, quand j'écris ma pièce de piano, quand je dois écrire pour l’ensemble Cairn dans quelques mois, que j’ai mes nombres, mon registre… J'ai l'impression de chercher de nouveaux lieux d’expression et qu’il va falloir qu’à un moment un regroupement se fasse. C'est un moment où j'ai à la fois beaucoup d'activités et, en même temps, où il faudrait que j'arrive à ramener les choses les unes dans les autres, ce qui est complexe. J'ai l'impression d'être à la fois vieux-jeune, dedans-dehors. Mais je ne sais toujours pas comment tout ça ça va se raccrocher. Et tant mieux, ceci dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de matière à digérer. C'est une phase agréable, je l'ai déjà vécue, mais peut-être de manière plus diffuse. Là, j'ai l'impression d'être au milieu d'un énorme ouragan de sensations et je sais que chaque projet va dans un sens qui est le mien, mais dans une certaine schizophrénie.